ИСТОРІЯ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

править

ВЪ ОЧЕРКАХЪ И БІОГРАФІЯХЪ.

правитьСОЧИНЕНІЕ

П. ПОЛЕВОГО.

править

ЧАСТЬ І.

правитьДРЕВНІЙ ПЕРІОДЪ.

правитьПЯТОЕ ИЗДАНІЕ.

правитьСАНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ.

1883.

править

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 15-го Іюля 1883 г.

ТИПОГРАФІЯ ТОВАРИЩЕСТВА "ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА", Б. ПОДЪЯЧЕСКАЯ, Д. № 39.ПРЕДИСЛОВІЕ.

правитьРовно десять лѣтъ тому назадъ (въ Ноябрѣ 1871 г.), вышло въ свѣтъ первое изданіе нашей книги. Десятилѣтіе, пережитое нами съ тѣхъ поръ, и постоянная работа надъ различными эпохами литературы, побудила насъ во многихъ отношеніяхъ измѣнить взглядъ не только на тотъ литературный матерьялъ, который долженъ входить въ составъ нашей книги, но и на самый способъ изложенія этого матерьяла. Болѣе широкое изученіе бытовой стороны нашего прошлаго въ особенности сильно повліяло на наше отношеніе къ родной старинѣ: — оно побудило насъ ярче и отчетливѣе освѣтить нѣкоторыя стороны набросанной нами общей картины и значительно сгладить впечатлѣніе другихъ, болѣе темныхъ сторонъ ея. Въ общемъ, однакоже, мы не рѣшились отступить отъ нашего прежняго плана, который до извѣстной степени удовлетворяетъ общеобразовательнымъ цѣлямъ и облегчаетъ, по возможности, знакомство съ до-Петровскою эпохою нашей литературы.

Въ настоящемъ изданіи оказалось неудобнымъ соединить древнюю и новую литературу въ одномъ томѣ, и мы увидѣли себя вынужденными раздѣлить нашу книгу на двѣ части.

Первая часть, которую мы въ настоящее время предлагаемъ читателямъ, заключаетъ въ себѣ всю древнюю литературу, отъ начала письменности и до эпохи Преобразованій. Во второй части, которая уже печатается и вскорѣ поступитъ въ продажу, помѣщенъ весь новый и новѣйшій періодъ нашей литературы, отъ временъ Петра и до нашего времени.

Такое раздѣленіе книги на двѣ части дало намъ возможность пополнить, какъ литературный, такъ и художественный матеріялъ нашего труда весьма значительными вставками и добавленіями. Обращаемъ вниманіе читателей въ особенности на новые снимки съ рукописей, внесенные нами въ настоящее изданіе, такъ какъ они даютъ возможность ближе ознакомиться съ различными способами древне-русскаго письма. Лучшіе и наиболѣе любопытные изъ приведенныхъ нами образцовъ письма были намъ доставлены покойнымъ И. И. Срезневскимъ, который по нашей просьбѣ, выбралъ ихъ изъ своего 'драгоцѣннаго собранія памятниковъ русской палеографіи. Одинъ изъ этихъ памятниковъ (стр. 78) былъ даже нарисованъ красками для нашего изданія дочерьми покойнаго И. И. Срезневскаго, и мы пользуемся настоящимъ случаемъ, чтобы выразить имъ здѣсь нашу искреннюю благодарность.

Кромѣ этихъ добавленій, мы нашли возможность украсить біографію Никона новыми, весьма любопытными гравюрами; онѣ изображаютъ: скитъ Никона въ Воскресенскомъ монастырѣ (въ Новомъ-Іерусалимѣ), Валдайскій Иверскіи монастырь, въ которомъ Никонъ любилъ останавливаться для отдыха при переѣздахъ изъ Новгорода въ Москву, и Типографскую башню этого монастыря, въ которой одно время (при Никонѣ) находилась типографія, печатавшая различныя обличительныя сочиненія противъ раскольниковъ. За любезное доставленіе фотографій, по которымъ исполнены эти гравюры, приносимъ нашу глубокую признательность архимандриту Воскресенскаго монастыря, о. Веніамину. Въ заключеніе, долгомъ считаемъ поблагодарить всѣхъ тѣхъ, кто словомъ или дѣломъ способствовалъ намъ въ улучшеніи внутренней и въ украшеніи внѣшней стороны нашей книги въ ея настоящемъ изданіи. Считаемъ себя въ особенности обязанными академику А. Ѳ. Бычкову, библіотекарю московскаго Румянцевскаго музея, А. П. Бушера, и Ѳ. Е. Эльцгольцу.

7 Октября 1881 г.

С.-Петербургъ.

ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.

правитьОТЪ НАЧАЛА ПИСЬМЕННОСТИ ДО ТАТАРЩИНЫ.

правитьI.

правитьБратья-первоучители. — Болгарское вліяніе. — Кириллица и глаголица. — Письменный матерьялъ и писцы. — Древнѣйшій памятникъ русской письменности,

правитьВъ концѣ Х-го вѣка, на Руси, при содѣйствіи великаго князя кіевскаго, Владиміра, впослѣдствіи прозваннаго Равноапостольнымъ, — введено было христіанство, и вся Русь была крещена, прибывшимъ въ изъ Византіи, греческимъ духовенствомъ. Вмѣстѣ съ духовенствомъ прибыли зодчіе для постройки первыхъ храмовъ христіанскихъ въ новоокрещенной землѣ, живописцы для написанія первыхъ иконъ, и другіе искусные мастера и художники, которымъ предстояло снабдить церкви наши необходимою утварью и благолѣпными украшеніями. Образцы иконъ, об.таченій и утвари церковной. по которымъ надлежало работать этимъ мастерамъ и художникамъ, принесены были духовенствомъ изъ Византіи; но драгоцѣннѣе всего, принесеннаго ими, были книги Св. Писанія и церковныя, писанныя не на языкахъ, чуждыхъ русскому народу, а на языкѣ родственнаго ему славянскаго племени. Такимъ образомъ, древней Руси выпало на долю великое счастье: съ первыхъ-же дней по введеніи христіанства, предки наши услышали слово Божіе, услышали пѣніе и чтеніе въ церкви на языкѣ, вполнѣ доступномъ ихъ пониманію. Вотъ почему, вмѣстѣ со введеніемъ у насъ на Руси христіанства, положены были и первыя прочныя основы нашей грамотности и письменности, которыя и у насъ, какъ во всѣхъ странахъ міра, были первыми шагами на пути просвѣщенія и развитія литературы.

Но откуда же явились у греческихъ проповѣдниковъ эти книги Св. Писанія, переведенныя на славянскій языкъ, родственный нашему русскому? Кому именно, и по какому поводу вздумалось потрудиться надъ этимъ благодѣтельнымъ для насъ переводомъ книгъ Св. Писанія и книгъ церковныхъ? Что это былъ за языкъ, и которому изъ племенъ славянскихъ, нынѣ еще живущихъ, онъ принадлежалъ? Какіе памятники письменные сохранились намъ отъ той отдаленной эпохи? Вотъ вопросы, которые представляются намъ сами собою, и которые мы поспѣшимъ разрѣшить прежде, нежели приступимъ къ описанію древнѣйшаго періода русской литературы.

Книги Св. Писанія были впервые переведены не для потребностей новоокрещеннаго русскаго народа, а для мораванъ — другого, небольшого племени славянскаго. Оно крещено было почти за двѣсти лѣтъ до введенія христіанства въ Россіи, но крещено было германскими проповѣдниками, которые принесли съ собою и книги, писанныя на непонятномъ для мораванъ языкѣ латинскомъ. Почти пятьдесятъ лѣтъ слушали мораване Св. Писаніе и богослуженіе на латинскомъ языкѣ, и христіанство не имѣло между ними никакого успѣха: нравы оставались, по прежнему, грубыми; грамотность не развивалась и язычество не ослабѣвало въ народѣ, который нѣмецкіе проповѣдники считали, однако-же, окрещеннымъ. Моравскіе князья, видя, что народъ не въ состояніи усвоить себѣ даже и самыхъ первыхъ истинъ христіанскаго ученія на языкѣ ему чуждомъ и непонятномъ, — обратились къ византійскому императору Михаилу съ просьбою прислать имъ такихъ проповѣдниковъ, которые-бы въ состояніи были истолковывать мораванамъ Св. Писаніе на языкѣ славянскомъ. Такое обращеніе ихъ къ Византіи было весьма естественно потому. что во владѣніяхъ византійскаго императора многія мѣстности заселены были славянами, а потому и можно было предполагать, что между духовенствомъ греческимъ должны будутъ найтись многіе люди, коротко знакомые съ языкомъ славянскихъ племенъ, обитавшихъ близко къ предѣламъ обширной имперіи византійской. Предположеніе это и оказалось совершенно вѣрнымъ: въ отвѣтъ на просьбу моравскаго князя Ростислава о присылкѣ проповѣдниковъ, знающихъ славянскій языкъ, императоръ Михаилъ отправилъ въ Моравію двухъ ученыхъ монаховъ, братьевъ Кирилла и Меѳодія, и съ ними нѣсколькихъ другихъ духовныхъ лицъ. Это было въ 863 году.

Выборъ императора палъ на этихъ ученыхъ братьевъ потому, что ему лично были извѣстны ихъ подвиги на поприщѣ распространенія христіанства между различными племенами, и ихъ глубокое знаніе языка славянскаго. Кириллъ и Меѳодій были сыновья греческаго вельможи Льва, и происходили изъ Солуни, главнаго города Македонской провинціи, окруженнаго славянскими колоніями. Меѳодій, старшій братъ (род.?, ум. 885 г.), сначала служилъ въ военной службѣ, затѣмъ былъ правителемъ одной области, въ которой много было славянскихъ поселеній, потомъ постригся въ монахи, въ одномъ изъ монастырей на горѣ Олимпѣ. Младшій братъ, Кириллъ (прежде поступленія въ духовное званіе онъ назывался Константиномъ, род. 827 г., ум. 869), покровительствуемый однимъ изъ родственниковъ своихъ, получилъ блестящее образованіе при византійскомъ дворѣ, вмѣстѣ съ императоромъ Михаиломъ, при чемъ ему пришлось быть, по философіи, математическимъ наукамъ и словесности, ученикомъ знаменитаго Фотія (впослѣдствіи патріарха). Но ни блескъ двора, ни тѣ почести, которыхъ могъ добиться молодой Константинъ, — ни что не прельщало его: онъ предпочелъ поступить въ духовное званіе и принялъ мѣсто библіотекаря при храмѣ Св. Софіи: но потомъ искалъ уединенія, — удалялся даже въ монастырь, — и только по настоянію друзей возвратился въ столицу и принялъ должность учителя философіи и званіе философа. Прозваніе философа тѣсно слилось съ его именемъ и на вѣки сохранилось за нимъ въ потомствѣ. На двадцать четвертомъ году отъ роду, Кириллъ съ жаромъ предался трудному дѣлу проповѣди христіанской. Сначала пришлось ему защищать христіанство противъ магометанства, быстро распространявшагося въ малоазійскихъ владѣніяхъ Византіи; а потомъ — въ Крыму, между хазарами, — бороться съ магометанствомъ и іудействомъ. При всѣхъ этихъ странствованіяхъ братъ Меѳодій былъ неразлученъ съ Кирилломъ и ревностно раздѣлялъ съ нимъ подвиги на пользу вѣры.

Должно предполагать, что ученые братья еще съ дѣтства были знакомы съ языкомъ славянъ, заселявшихъ, какъ мы уже сказали выше, многія мѣстности въ предѣлахъ византійской имперіи. Эти славяне, жившіе въ Византіи, и другія родственныя имъ славянскія племена, жившія ближе къ Дунаю, въ предѣлахъ Болгаріи, — давно уже нуждались въ томъ, чтобы и книги богослужебныя, и Св. Писаніе были переведены на ихъ языкъ, потому-что они точно такъ-же не понимали проповѣди христіанской на греческомъ языкѣ, какъ мораване — на латинскомъ. Многіе изъ нихъ, вслѣдствіе этого, даже и по принятіи крещенія, вновь возвращались къ язычеству. Желая доставить имъ возможность услышать Слово Божіе на родномъ языкѣ, Кириллъ, прежде всего, занялся изобрѣтеніемъ такой азбуки, которая-бы способна была передать вполнѣ все разнообразіе звуковъ славянской рѣчи. Преданіе гласитъ, что азбука изобрѣтена была Кирилломъ еще около 855 года. Образцомъ очертанія буквъ послужила ему азбука греческая; а такъ-какъ онъ зналъ много языковъ, то для такихъ славянскихъ звуковъ, которымъ нѣтъ соотвѣтствующихъ въ языкѣ греческомъ, онъ заимствовалъ очертанія буквъ изъ азбукъ еврейской, армянской и коптской. Для нѣкоторыхъ звуковъ, напр., для носовыхъ, изобрѣлъ даже и самостоятельныя очертанія. Всѣхъ буквъ въ этой азбукѣ было 38. Послѣ изобрѣтенія азбуки, Кириллъ, при помощи брата Меѳодія, перевелъ съ греческаго на славянскій языкъ необходимыя для богослуженія книги, и такимъ образомъ, еще ранѣе того времени, когда братья Кириллъ и Меѳодій были призваны въ Моравію, ими уже сдѣланы были первые опыты переводовъ съ греческаго на славянскій языкъ при помощи изобрѣтенной Кирилломъ азбуки, и богослуженіе на славянскомъ языкѣ уже введено было въ употребленіе между славянами византійскими, а отсюда, вѣроятно, оно было перенесено и къ болгарскимъ славянамъ, которые крестились около 861 г. Преданіе гласитъ, что сначала принялъ крещеніе отъ св. Меѳодія болгарскій князь Борисъ, а потомъ и весь народъ.

Но главная дѣятельность братьевъ-проповѣдниковъ относится къ періоду послѣ 862 года, т. е. ко времени пребыванія ихъ въ Моравіи. Здѣсь, въ теченіи четырехъ съ половиною лѣтъ, трудились братья надъ переводомъ книгъ Св. Писанія, учили славянъ своей новой грамотѣ, боролись и противъ языческихъ суевѣрій, и противъ нѣмецкаго духовенства, которое очень непріязненно смотрѣло на быстрые успѣхи славянской проповѣди. «И рады были славяне», говоритъ древній лѣтописецъ нашъ — «такъ-какъ они слышали величіе Божіе на своемъ языкѣ». Нѣмецкое-же духовенство, опасаясь утратить всякое значеніе въ Моравіи по мѣрѣ распространенія славянскаго богослуженія, стало посылать жалобу за жалобой въ Римъ, къ папѣ Николаю I, доказывая, будто проповѣдывать Слово Божіе можно только на трехъ языкахъ — еврейскомъ, греческомъ и латинскомъ, «такъ какъ надпись на крестѣ Спасителя была начертана Пилатомъ только на этихъ трехъ языкахъ». Около того времени, Церковь Западная находилась въ постоянно непріязненныхъ отношеніяхъ къ Церкви Восточной (вскорѣ послѣ того онѣ и окончательно раздѣлились), а потому папа Николай I охотно принялъ жалобы и клеветы нѣмецкаго духовенства на братьевъ-первоучителей и ихъ славянскую проповѣдь. Они были призваны въ ту страну, гдѣ, уже почти пятьдесятъ лѣтъ сряду, нѣмецкое духовенство тщетно старалось основать на проповѣди христіанской свое матерьяльное могущество, и гдѣ имъ удалось сразу получить громадное значеніе: понятно, что папа сталъ опасаться ослабленія римскаго вліянія на Моравію, и потому потребовалъ ихъ къ себѣ на судъ. Кириллъ и Меѳодій, надѣясь и тамъ отстоять свое правое дѣло н доказать необходимость богослуженія на славянскомъ языкѣ, отправились въ Римъ. Но они уже не застали папы Николая I въ живыхъ. Наслѣдовавшій ему — папа Адріанъ II принялъ ихъ ласково, дозволилъ продолжать проповѣдь и богослуженіе на языкѣ славянскомъ, и даже посвятилъ Меѳодія въ санъ епископа паннонскаго 1), послѣ чего Меѳодій возвратился въ Моравію; а братъ его, Кириллъ, изнуренный тяжкими трудами послѣднихъ лѣтъ, остался въ одномъ изъ монастырей близь Рима, вскорѣ заболѣлъ и умеръ, въ 869 году.

1) Подъ именемъ Панноніи извѣстна была въ то время страна, занимавшая часть нынѣшней Моравіи и часть Венгріи.

Меѳодй пережилъ брата на шестнадцать лѣтъ, и въ теченіе всего времени своей жизни не переставалъ бороться съ нѣмецкимъ духовенствомъ, распространяя богослуженіе на славянскомъ языкѣ. Неисчислимы всѣ тѣ гоненія и страданія (цѣлыхъ 2½ года онъ, между прочимъ, провелъ въ тюрьмѣ), которыя онъ претерпѣлъ за свое святое дѣло. Но св. Меѳодій не покидалъ столь успѣшно начатаго имъ дѣла проповѣди въ земляхъ славянскихъ, и неослабно распространялъ его все дальше и шире: около 871 года онъ крестилъ чешскаго князя Боривоя, и ввелъ въ Чехіи славянское богослуженіе, а ученики Меѳодія пробрались и далѣе — въ Силезію и Польшу. Однако-же, подъ конецъ жизни, Меѳодію пришлось быть свидѣтелемъ явнаго торжества враждебнаго ему нѣмецкаго духовенства: папа Іоаннъ VIII, преемникъ Адріана II, запретилъ богослуженіе на славянскомъ языкѣ. Не смотря на то, что Меѳодію удалось склонить папу къ отмѣнѣ этого запрещенія, черезъ годъ послѣ смерти Меѳодія, въ 886 году, всѣ ученики братьевъ-первоучителей (Климентъ, Наумъ, Савва, Ангеларъ и Гораздъ) и всѣ сторонники ихъ (въ томъ числѣ двѣсти священниковъ) были изгнаны изъ Моравіи и нашли себѣ убѣжище въ Болгаріи.

Здѣсь-то, въ особенности въ правленіе просвѣщеннаго царя Симеона, правившаго Болгаріей съ 892 года по 927, письменность славянская сдѣлала большіе успѣхи: на славянскій языкъ переведено было множество книгъ не только церковныхъ и духовнаго содержанія, но и научныхъ, и количество рукописей, написанныхъ кирилловской азбукой, возросло до весьма значительной цифры. Здѣсь и грамота, и богослуженіе славянское нашли себѣ убѣжище отъ неистовыхъ преслѣдованіи и здѣсь-же сохранились онѣ на благо и великую пользу нашему русскому просвѣщенію, на славу безкорыстнымъ, святымъ трудамъ братьевъ-первоучителей, которыхъ благодарное потомство наименовало «апостолами славянскими». Память о нихъ доселѣ живетъ и вѣчно будетъ жить во всемъ славянскомъ мірѣ.

Выше сказано было нами, что послѣ изобрѣтенія азбуки славянской Кирилломъ, братья-первоучители тотчасъ перевели ванжнѣйшія богослужебныя книги на славянскій языкъ, и что богослуженіе на славянскомъ языкѣ распространилось сначала между славянами, обитавшими въ предѣлахъ византійской имперіи, а потомъ перешло къ славянамъ, жившимъ въ Болгаріи. Языкъ, на который Св. Писаніе было переведено братьями-первоучителями, былъ, вѣроятно, народнымъ языкомъ племенъ славянскихъ, жившихъ между Балканами и Дунаемъ. Если и въ настоящее время между языками племенъ Славянскихъ сохранилось еще такъ много сходства, что соплеменники наши, принадлежащіе къ различнымъ отраслямъ общей славянской семьи, могутъ понимать другъ друга, — то слѣдуетъ предположить, что за 1000 лѣтъ до нашего времени это сходство между языками племенъ славянскихъ было еще сильнѣе; а потому нѣтъ ничего мудренаго въ томъ, что переводъ Св. Писанія и богослужебныхъ книгъ, надъ которымъ потрудились братья-первоучители, долженъ былъ сдѣлаться драгоцѣннымъ достояніемъ всѣхъ славянскихъ племенъ, и, въ то время, оказаться вполнѣ доступнымъ пониманію каждаго на самыхъ противоположныхъ концахъ славянскаго міра: подъ Балканами и въ Моравіи, въ Болгаріи и на Руси. Но такъ-какъ грамота, изобрѣтенная Кирилломъ, болѣе всего привилась въ Болгаріи, такъ-какъ здѣсь-же, при царѣ Симеонѣ, болѣе всего было написано и переведено книгъ на языкъ славянскій, то языку, сохранившемуся въ древнихъ спискахъ Св. Писанія, съ теченіемъ времени стали придавать названіе языка древне-болгарскаго.

Относительно этого названія должно замѣтить, что подъ словомъ болгарскій языкъ здѣсь не слѣдуетъ разумѣть — языкъ болгаръ, а только — языкъ славянъ, жившихъ въ Болгаріи. Сами болгаре вовсе не принадлежали къ семьѣ славянскихъ племенъ: болгаре, по происхожденію, принадлежали къ урало-алтайской чуди, были воинственнымъ и храбрымъ народомъ, обитавшимъ въ степяхъ юго-восточной Россіи между Дономъ и Волгою. Въ VII столѣтіи племя это раздѣлилось: одна часть его двинулась на сѣверъ и осѣла по берегамъ Камы, впадающей въ Волгу; другая — двинулась на западъ и въ концѣ VII вѣка явилась на Дунаѣ. Здѣсь болгаре покорили себѣ значительную часть придунайскихъ славянскихъ племенъ. Но славяне были образованнѣе и искуснѣе болгаръ въ земледѣліи и ремеслахъ, и не болѣе, какъ въ теченіе двухъ вѣковъ успѣли такъ сильно воздѣйствовать на пришлую горсть воинственныхъ побѣдителей своихъ, что тѣ и нравы свои оставили, и языкъ позабыли, и совершенно слились съ славянами, передавъ имъ только свое имя.

Когда-же переводы Св. Писанія и богослужебныхъ книгъ изъ Болгаріи и Греціи перенесены были къ намъ, на Русь, то языкъ, которымъ они были написаны, получилъ у насъ названіе «церковно-славянскаго», потому-что значительно отличался отъ народнаго русскаго языка и явился исключительно языкомъ церкви. Впрочемъ, такъ-какъ въ древнѣйшемъ періодѣ нашей литературы большая часть писателей принадлежала къ сословію духовному, то изъ смѣси языка церковно-славянскаго съ древне-русскимъ языкомъ, которымъ въ то время говорили наши предки, мало-по-малу образовался языкъ литературный или книжный, которымъ и стали излагать мысли письменно.

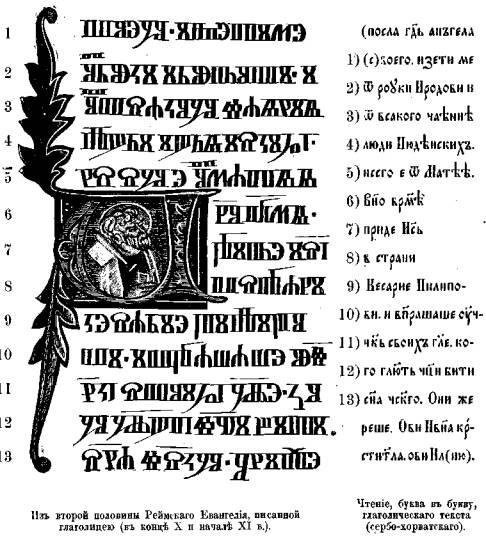

Упомянувъ о языкѣ, на которомъ сохранились до нашего времени древнѣйшіе памятники славянской письменности, пояснивъ вмѣстѣ съ тѣмъ, почему именно въ разныхъ случаяхъ придаются ему разныя названія, мы должны еще обратить вниманіе и на самыя письмена, которыхъ изобрѣтеніе приписывается св. Кириллу. Азбука, которою у насъ и до настоящаго времени печатаютъ церковныя книги, очень похожая на письмена нашихъ древнѣйшихъ памятниковъ, въ славянскомъ мірѣ носитъ названіе «кириллицы». Подобною-же кириллицею прежде писались книги у насъ на Руси, въ Болгаріи и всей восточной части славянскаго міра. Кириллицею эта азбука названа въ отличіе отъ другой азбуки славянской, которая, если и не была изобрѣтена ранѣе кириллицы, то, вѣроятно, вскорѣ послѣ нея, и, съ теченіемъ времени, пріобрѣла довольно важное значеніе въ югозападномъ углу славянскихъ земель. Азбука эта, гораздо болѣе кириллицы запутанная въ очертаніяхъ своихъ, получила издревле названіе глаголицы. Чтобы яснѣе опредѣлить разницу между обѣими азбуками по начертанію, приводимъ здѣсь два отрывка изъ древнихъ рукописей, писанныхъ «кириллицею» и «глаголицею».

Христіанствомъ просвѣтила насъ Греція, но введенію у насъ книжнаго ученія и началу письменности русской — Греція могла способствовать только при посредствѣ сосѣднихъ намъ болгарскихъ славянъ, у которыхъ письменность была особенно сильно развита именно около того времени, когда принято было христіанство въ Россіи (т. е. въ концѣ IX и началѣ X вѣка). Отъ нихъ-то и перешло къ намъ въ Россію много книгъ, писанныхъ кириллицею, и съ того времени кириллица*вошла у насъ въ употребленіе, а очертанія буквъ удержались въ русскомъ письмѣ до начала XVIII вѣка, т. е. въ теченіе девяти вѣковъ. Кириллицею до XVI вѣка писались наши книги; кириллицею-же стали и печатать ихъ въ XVI вѣкѣ. Только уже при Петрѣ Великомъ явилась та, несходная съ кириллицею, форма нашихъ печатныхъ буквъ, которою теперь печатаются у насъ книги и которая получила названіе гражданской азбуки (въ отличіе отъ кириловской, удержавшейся въ нашихъ церковныхъ книгахъ).

Однако-же, въ теченіе девяти вѣковъ своего существованія въ Россіи, кириллица, въ очертаніи своихъ буквъ, много разъ потерпѣла значительныя измѣненія. Древнѣйшія рукописи, писанныя до XIV вѣка, отличаются замѣчательною красотою и отчетливостью своего крупнаго письма. Каждая буква въ этомъ письмѣ ставится отдѣльно, безъ всякой связи съ ближайшими буквами. Начальныя буквы и заглавія книгъ разрисовываются красною краской, а иногда даже украшаются разноцвѣтными вычурными узорами; иногда имъ придаютъ форму цвѣтовъ, птицъ или звѣрей; иногда покрываютъ ихъ позолотой. Это древнѣйшее письмо нашихъ рукописей называется уставомъ или уставнымъ письмомъ.

Въ концѣ XIV вѣка является у насъ другое письмо, покруглѣе и помельче устава, хотя и довольно еще близкое къ нему по очертаніямъ буквъ — это полууставъ, которымъ писали преимущественно въ XV и XVI столѣтіяхъ. Наконецъ, съ XVII столѣтія, вслѣдствіе сильно-развившейся потребности въ дѣловой перепискѣ, начинаетъ преобладать скоропись (существовавшая и за долго до этого времени), отличающаяся неправильностью и некрасивостью начертаній буквъ, тѣсно-сбитыхъ, снабженныхъ множествомъ значковъ и совершенно излишнихъ фигурныхъ добавокъ къ буквамъ. Сверхъ того, надписи на вещахъ и на стѣнахъ зданіи, гдѣ иногда нужно было много словъ умѣстить на небольшомъ пространствѣ, писались особымъ способомъ — вязью. Вязью называлось такое искусное сплетеніе и сопоставленіе буквъ, при которомъ немногими очертаніями можно было многое написать (соединяя нѣсколько буквъ въ одну общую фигуру) и, сверхъ того, составить изъ буквъ очень причудливый и красивый узоръ.

Говоря о древнерусскомъ письмѣ, нельзя упустить изъ виду и того, что наши предки въ началѣ письменности нашей, писали не такъ, какъ мы теперь пишемъ. Имъ были вовсе неизвѣстны тѣ облегченные способы, которые находятся теперь въ распоряженіи каждаго грамотнаго человѣка. Писали они, вмѣсто перьевъ, тростями (каламами), которыя привозились изъ Греціи; вмѣсто бумаги нынѣшней, изготовляемой изъ тряпокъ, употребляли пергаменъ, особый письменный матерьялъ, выдѣлывавшійся изъ свиной или телячьей кожи и тоже привозившійся съ далекаго Востока. Немного позже, вмѣсто пергамена, стали употреблять бомбицину бумагу изъ хлопка, правда, толстую и плотную, но далеко не въ такой степени удобную для письма и не настолько дешевую, какъ самая лучшая, самая дорогая нынѣшняя бумага.

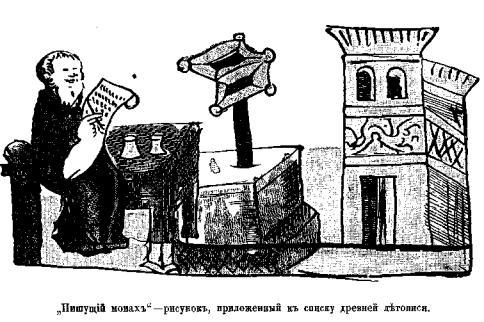

Трудность самаго писанія и дороговизна письменнаго матерьяла способствовали, съ одной стороны, тому, что каждая писанная книга цѣнилась очень высоко и очень немногимъ была доступна; а съ другой стороны, на трудную работу писанія, изготовленія рукописей, смотрѣли, какъ на дѣло важное, требующее и большихъ свѣдѣній, и даже особой помощи свыше. Къ писанію книгъ приступали съ благоговѣніемъ и молитвою; написанную книгу заканчивали благодареніемъ Всевышнему, обращеніемъ къ читателю съ просьбою о снисхожденіи, и часто даже подробнымъ обозначеніемъ года, мѣсяца, дня, въ который дѣло написанія было окончено. Къ этому обозначенію времени нѣкоторые писцы прибавляли даже замѣтку о томъ историческомъ событіи, со временемъ котораго совпадали начало или конецъ труда. Иные даже подробно обозначали, сколько именно времени была писана та или другая книга, такъ-какъ списыванье книгъ было дѣломъ весьма медленнымъ и труднымъ. Любопытнымъ и замѣчательнымъ образцомъ подобныхъ приписокъ къ древнимъ рукописямъ можетъ служить извѣстная памятная запись дьякона Григорія, помѣщенная въ концѣ знаменитой рукописи Евангелія. писаннаго имъ для новгородскаго посадника Остромира:

«Слава тебѣ, Господи, цесарю небесный, такъ какъ ты сподобилъ меня написать это евангеліе. Почалъ я его писать въ лѣто 6564-ое, а окончилъ его въ лѣто 6565. Написалъ-же евангеліе это рабу Божію, нареченному во крещеніи Іосифъ, а мірски Остромиръ, родственнику Изяслава-князя… который тогда держалъ обѣ власти — и отца своего Ярослава, и брата своего Володимира; самъ-же Изяславъ-князь правилъ столъ отца своего Ярослава, въ Кіевѣ, а столъ брата своего поручилъ править своему родственнику, Остромиру, въ Новгородѣ. Я, Григорій дьяконъ, написалъ это Евангеліе… началъ же его писать мѣсяца октября 20-го… а окончилъ мѣсяца мая въ 12-ое число…»

Въ концѣ одного изъ списковъ нашей древней лѣтописи находимъ другого рода приписку, живо рисующую намъ то настроеніе, въ которомъ долженъ былъ находиться списатель по окончаніи своего, вѣроятно, продолжительнаго и усидчиваго труда: «какъ радуется женихъ, при видѣ невѣсты своей», — восклицаетъ списатель — «такъ радуется писецъ, видя послѣдній листъ; какъ радуется купецъ полученію барыша или кормчій прибытію въ пристань, или странникъ — возвращенію въ отечество, такъ точно радуется и списатель книги окончанію своего труда».

Въ другихъ древнихъ рукописяхъ встрѣчаются приписки переписчиковъ, въ которыхъ они выражаютъ надежду на спасеніе за свой трудъ (такъ-какъ дѣло списыванья книгъ считалось дѣломъ богоугоднымъ), или просятъ читателя вспоминать ихъ въ молитвахъ. Съ тою-же цѣлью, люди мало грамотные нанимали другихъ, чтобы списать ту или другую книгу, и отдавали ее въ даръ церкви или монастырю, какъ вкладъ за свое спасеніе или на поминъ души родителей.

На основаніи этого взгляда, всякій писецъ (а тѣмъ болѣе скорописецъ, т. е., обладавшій способностью писать скоро, особенно искусный въ писаніи) долженъ былъ пользоваться большимъ уваженіемъ, и переписываніе книгъ считалось занятіемъ до такой степени почтеннымъ, что первѣйшія духовныя лица, а изъ свѣтскихъ — князья и княгини, посвящали досуги свои этому занятію. Даже и самое переплетаніе рукописныхъ книгъ имѣло значеніе занятія важнаго и почтеннаго, такъ-какъ толково переплетать рукописи могъ только человѣкъ грамотный, знакомый съ содержаніемъ переплетаемаго имъ сочиненія 1). При этихъ условіяхъ книги, конечно, и цѣнились весьма дорого; и напр., мы знаемъ, что кн. Владиміръ Васильковичъ Волынскій за одинъ молитвенникъ заплатилъ восемь гривенъ кунъ (болѣе 11 р. с. на наши деньги). Неудивительно, что при такой дороговизнѣ книгъ, на нихъ смотрѣли, какъ на существеннѣйшую часть достоянія, хранили ихъ въ крѣпкихъ кладовыхъ вмѣстѣ съ кунами, паволоками и драгоцѣнными сосудами, и передавали изъ рода въ родъ, какъ наиболѣе цѣнную часть наслѣдства; неудивительно и то, что книголюбцы не жалѣли денегъ на переплеты книгъ, и не только старались дать книгамъ переплеты прочные, вѣковые, но даже снабжали эти переплеты дорогими застежками, и часто покрывали серебряной, вызолоченной оправой, усаженной жемчугомъ и дорогими каменьями, украшенной золотыми крестами и финифтяными изображеніями святыхъ. Такъ напр., подъ 1288 г., въ Волынской лѣтописи подробно исчисляются книги, которыми Владиміръ Васильковичъ снабдилъ различныя церкви на Волыни. При этомъ подробно описываются драгоцѣнные переплеты, которыми эти книги были украшены, и о многихъ изъ числа ихъ говорится, что онѣ писаны были самимъ княземъ и княгинею (женою его) Ольгою Романовною. Наивное уваженіе къ книгѣ, выражавшееся, съ одной стороны, въ этомъ стремленіи къ украшенію ея внѣшности, — съ другой стороны выразилось въ извѣстномъ памятникѣ XII вѣка, однимъ изъ вопросовъ черноризца Кирика къ св. Нифонту, епископу новгородскому. Испрашивая у епископа разрѣшенія многихъ, весьма важныхъ вопросовъ вѣры и церковной обрядности, черноризецъ задаетъ ему и такой вопросъ: ,,Нѣтъ-ли грѣха — ходить по грамотѣ, которая изрѣзана и брошена, но на которой еще видны слова?"…

1) О св. Ѳеодосіи Печерскомъ сохранилось между прочимъ извѣстіе, что въ кельѣ его постоянно происходило переписыванье и переплетаніе книгъ: — инокъ Иларіонъ ихъ списывалъ, самъ Ѳеодосій прялъ нитки для переплета книгъ, а старецъ Никонъ переплеталъ рукописи.

Уже въ XI вѣкѣ любовь къ чтенію развилась въ русскомъ обществѣ весьма значительно, какъ можно судить по отзыву о книгахъ одного современника: «велика бываетъ польза отъ ученія книжнаго», — говоритъ онъ: «изъ книгъ учимся путямъ покаянія, въ словахъ книжныхъ обрѣтаемъ мудрость и воздержаніе: это — рѣки, напояющія вселенную, это — исходища мудрости; въ книгахъ неисчетная глубина, ими утѣшаемся въ печали, онѣ — узда воздержанію».

Книголюбіе побуждало многихъ даже къ посылкѣ писцовъ въ сосѣднія страны, въ Грецію, Болгарію и на Аѳонъ, — для списыванія книгъ и перенесенія на нашу русскую почву всего, что способно было служить полезною пищею духовною. Первые писцы, явившіеся у насъ въ Кіевѣ и Новѣгородѣ, были, по всѣмъ вѣроятіямъ, славяне болгарскіе; однако-же вскорѣ образовались у насъ и свои превосходные писцы; такъ, отъ половины XI вѣка, намъ сохранился до настоящаго времени вышеупомянутый списокъ Евангелія, писанный діакономъ Григоріемъ для новгородскаго посадника Остромира (въ 1056—1057 г.) — великолѣпная пергаментная рукопись, писанная крупнымъ уставомъ, украшенная раззолоченными заглавіями, фигурными начальными буквами и четырьмя большими изображеніями Евангелистовъ. Остромирово Евангеліе, которое, въ настоящее время, хранится въ Императорской Публичной Библіотекѣ въ С.-Петербургѣ. представляетъ собою древнѣйшій памятникъ славянской письменности, и всѣ славяне съ благоговѣніемъ смотрятъ на него, какъ на драгоцѣнный образецъ письменнаго искусства нашихъ предковъ, тѣмъ болѣе, что ни одному изъ славянскихъ племенъ не удалось сохранить подобнаго сокровища отъ своей рукописной старины. Въ Остромировомъ Евангеліи помѣщены Евангельскія чтенія: 1) въ главные дни пасхальнаго года, отъ Свѣтлаго Воскресенья до послѣдней заутрени великаго поста; 2) въ праздники отъ 1-го сентября до послѣдняго числа августа; 3) особыя евангельскія чтенія. Текстъ этихъ чтеній въ Остромировомъ Евангеліи можно считать почти вполнѣ вѣрнымъ подлинному древнему переводу, надъ которымъ трудились братья-первоучители. Во второй части Остромирова Евангелія, передъ чтеніями евангельскими, написаны календарныя замѣтки, древнѣйшія изъ доселѣ извѣстныхъ замѣтокъ этого рода.

Важно Остромирово, Евангеліе и потому, что представляетъ «древній славянскій языкъ почти въ ненарушенномъ древнѣйшемъ его строѣ; самыя даже отклоненія отъ требованій этого строя замѣчательны, указывая на особенности двухъ нарѣчій: одного — южнаго, за-Дунайскаго, и другаго — сѣвернаго, русскаго, что для насъ особенно важно. Наконецъ важно Остромирово Евангеліе, какъ древнѣйшая изъ доселѣ открытыхъ рукописей русскихъ, отмѣченныхъ годомъ» 1).

1) Академика И. Срезневскаго. Древніе памятники русскаго письма и языка. Стр. 14—15.

Любуясь прекрасною внѣшностью этого драгоцѣннаго памятника, невольно задумываешься надъ дивной его судьбою: восемьсотъ лѣтъ протекли незамѣтно для этой книги, уцѣлѣвшей отъ первоначальнаго скуднаго запаса русской письменности и какъ-бы для того избѣгнувшей пожаровъ, погромовъ и раззореній всякаго рода, дабы и нынѣ еще служить намъ краснорѣчивымъ памятникомъ той отдаленной эпохи, когда земля Русская только еще начинала просвѣщаться первыми лучами истины и благодати.

II.

правитьПервые шаги грамотности. — Первые опыты литературные. — Лука Жидята. — Иларіонъ. — Обзоръ твореній Ѳеодосія Печерскаго, Никифора и Кирилла Туровскаго.

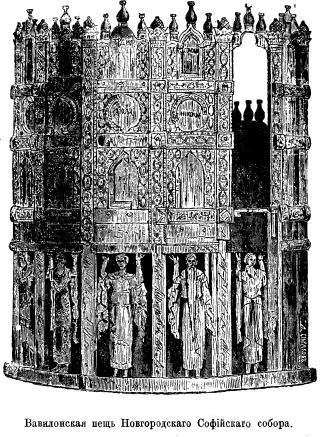

правитьПослѣ введенія христіанства Владиміромъ на Руси, видимъ заботы его и сыновей его о повсемѣстномъ распространеніи грамотности. Несмотря на то, что изъ Греціи и Болгаріи прибыло къ намъ много духовенства, его, по мѣрѣ распространенія христіанства въ обширныхъ областяхъ Руси южной и сѣверной, оказывалось недостаточно. Къ тому-же, духовенство видѣло въ грамотности единственное средство къ усиленію вліянія христіанства въ новообращенной странѣ, а потому и побудило Владиміра озаботиться учрежденіемъ училищъ въ Кіевѣ. Изъ древнихъ лѣтописей нашихъ знаемъ мы, что Владиміръ и дѣйствительно велѣлъ отбирать дѣтей у лучшихъ гражданъ кіевскихъ, и отдавать ихъ въ ученье по церквамъ, при которыхъ священники и причтъ образовали училища. Сынъ Владиміра Равноапостольнаго, Ярославъ I, прозванный Мудрымъ, учредилъ такія-же училища въ Новѣгородѣ; по его повелѣнію, собрано было у священниковъ и важнѣйшихъ гражданъ новгородскихъ до 300 дѣтей для обученія грамотѣ. И самъ Ярославъ замѣчательно преданъ былъ дѣлу ученья: читалъ книги ночью и днемъ, собиралъ около себя поповъ и монаховъ и поощрялъ ихъ къ переводу греческихъ книгъ на славянскій языкъ. По его желанію, многія книги были писцами переписаны, другія куплены самимъ княземъ, который положилъ основаніе древнѣйшему изъ нашихъ книгохранилищъ, сложивъ книги эти при новгородскомъ софійскомъ соборѣ. Древній лѣтописецъ нашъ, жившій въ концѣ XI и началѣ XII вѣка, вспомнивши о трудахъ Ярослава и Владиміра на пользу распространенія грамотности въ новообращенной странѣ, не даромъ говорилъ: «подобно тому, какъ еслибы кто-нибудь распахалъ землю, а другой посѣялъ, а иные стали-бы пожинать и ѣсть пищу обильную, — такъ и князь Владиміръ распахалъ и умягчилъ сердца людей, просвѣтивши ихъ крещеніемъ; сынъ его, Ярославъ, посѣялъ ихъ книжными словами, а мы теперь пожинаемъ, принимая книжное ученіе».

Распространеніе грамотности шло, конечно, не всюду равномѣрно; но почва для грамотности оказалась удобною: объ этомъ всего легче судить по тому, что уже въ первой половинѣ XI вѣка начинаютъ у насъ появляться первые литературные опыты, и опыты эти принадлежатъ чисто-русскимъ людямъ, воспитавшимся на русской почвѣ. Само собою разумѣется, что самостоятельными эти первые литературные опыты быть не могли: они могли проявиться только въ видѣ подражаній тѣмъ образцамъ, которые представляла намъ литература византійская, по-тому что и новая вѣра, и образованіе были принесены къ намъ изъ Византіи; а такъ-какъ Византія дѣйствовала на насъ и непосредственно, и чрезъ посредство болгарскихъ славянъ, то и образцы византійской литературы заходили къ намъ на Русь въ двухъ видахъ: или въ видѣ греческихъ подлинниковъ, или въ видѣ болгарскихъ переводовъ и передѣлокъ. Не слѣдуетъ упускать изъ виду и того, что болгаре и греки, приходившіе къ намъ на Русь, въ первое время по принятіи нами христіанства, большею частью, принадлежали къ сословію духовному; что школы устраивались преимущественно при церквахъ и учителями въ нихъ являлись духовныя лица; что главною цѣлью распространенія грамотности въ этомъ древнѣйшемъ періодѣ являлось стремленіе дать народу грамотныхъ пастырей церкви. Вслѣдствіе этого, преимущественно грамотнымъ сословіемъ въ древней Руси должно было явиться духовенство и монашество и, подъ вліяніемъ этого сословія, наиболѣе значенія должна была пріобрѣсти литература духовная, для которой образцы и почерпались изъ Византіи. На томъ-же основаніи, и къ самой литературѣ свѣтской, и ко всему образованію въ древней Руси привился характеръ строго-религіозный.

Первые опыты нашихъ русскихъ литературныхъ дѣятелей, принадлежавшихъ къ духовенству, состояли изъ поученій, проповѣдей и посланій, въ которыхъ духовенство обращалось къ паствѣ своей, истолковывая ей важнѣйшія стороны христіанской религіи, опровергая ложныя толкованія различныхъ догматовъ, порицая въ народѣ приверженность къ языческимъ обычаямъ и къ нѣкоторымъ порокамъ. Всѣ эти поученія, проповѣди и посланія вызываемы были, по-видимому, двумя главными побужденіями: съ одной стороны, желаніемъ просвѣтить князей и народъ и дать имъ правильное понятіе объ обязанностяхъ христіанина; а съ другой — желаніемъ защитить такъ успѣшно распространявшееся въ Россіи православіе отъ вліянія католичества и іудейства, которые всего легче могли въ то время дѣйствовать на юную, еще не окрѣпшую паству русскую.

Первыми, по времени, авторами русскими являются въ нашей литературѣ: Иларіонъ, митрополитъ кіевскій (съ 1051 года), и Лука Жидята, поставленный епископомъ новгородскимъ въ 1036 году. Отъ каждаго изъ нихъ сохранилось до нашего времени по одному поученію. Отъ Луки Жидяты дошло до насъ «Поученіе къ братіи», чрезвычайно замѣчательное по лаконизму языка и простотѣ своего содержанія. Видно, что Лукѣ приходилось имѣть дѣло съ паствой, состоявшей изъ людей, недавно обращенныхъ въ христіанство и вовсе незнакомыхъ даже съ наиболѣе важными истинами христіанскими, потому что все «Поученіе къ братіи» представляетъ собою простое переложеніе заповѣдей и напоминаніе о важнѣйшихъ обязанностяхъ христіанина по отношенію къ Богу, къ себѣ самому и къ ближнимъ. Приводимъ здѣсь этотъ драгоцѣнный памятникъ русской литературы XI вѣка цѣликомъ:

«Вотъ, братія, прежде всего, эту заповѣдь должны мы, всѣ христіане, держать: вѣровать во единаго Бога, въ Троицѣ славимаго, въ Отца и Сына, и Св. Духа, какъ научили Апостолы, утвердили св. Отцы. Вѣруйте воскресенію, жизни вѣчной, мукѣ грѣшникамъ вѣчной. Не лѣнитесь въ церковь ходить, къ заутрени и къ обѣднѣ, и къ вечернѣ, и въ своей клѣти прежде Богу поклонись, а потомъ уже ложись спать. Въ церкви стойте со страхомъ Божіимъ, не разговаривайте, не думайте ни о чемъ другомъ, но молите Бога всею мыслию, да отпуститъ Онъ вамъ грѣхи. Любовь имѣйте со всякимъ человѣкомъ и больше съ братьями, и пусть не будетъ у васъ одно на сердцѣ, а другое на устахъ; не рой брату яму, чтобы тебя Богъ не ввергнулъ въ худшую. Терпите обиды, не платите зломъ за зло; другъ друга хвалите, и Богъ васъ похвалитъ. Не ссорь другихъ, чтобы не назвали тебя сыномъ дьявола; помири — да будешь сынъ Богу. Не осуждай брата и мысленно, поминая свои грѣхи, — да и тебя Богъ не осудитъ. Помните и милуйте странныхъ, убогихъ, заточенныхъ въ темницы, и къ своимъ сиротамъ (т. е. рабамъ) будьте милостивы. Игрищъ бѣсовскихъ вамъ, братія, не прилично творить, также — говорить срамныя слова, сердиться ежедневно; не презирай другихъ, не смѣйся ни надъ кѣмъ, въ напасти терпи, имѣя упованіе на Бога. Не будьте буйны, горды; помните, что, можетъ быть, завтра будете смрадъ, гной, черви. Будьте смиренны и кротки: у гордаго въ сердцѣ дьяволъ сидитъ и Божіе Слово не прильнетъ къ нему. Почитайте стараго человѣка и родителей своихъ, не клянитесь Божіимъ именемъ, и другого не заклинайте и не проклинайте. Судите по правдѣ, взятокъ не берите, денегъ въ ростъ не давайте, Бога бойтесь, князя чтите. Рабы, повинуйтесь сначала Богу, потомъ господамъ своимъ, чтите отъ всего сердца іерея Божія, чтите и слугъ церковныхъ. Не убей, не украдь, не лги, лживымъ свидѣтелемъ не будь, не враждуй, не завидуй, не клевещи; не пей не-вовремя, и всегда пейте съ умѣренностью, а не до пьянства; не будь гнѣвливъ, дерзокъ; съ радующимися радуйся, съ печальными будь печаленъ; не ѣшьте нечистаго, святые дни чтите, Богъ же мира со всѣми вами. Аминь».

Оть Иларіона дошло до насъ «Слово о законѣ, данномъ чрезъ Моисея, и о благодати и истинѣ, происшедшей черезъ Іисуса Христа». Въ этомъ поученіи мы видимъ полнѣйшую противуположность только-что приведенному нами поученію новгородскаго епископа Луки Жидяты. «Слово о законѣ» выказываетъ въ Иларіонѣ человѣка, способнаго къ ясному изложенію своихъ мыслей даже и тогда, когда онѣ касаются довольно запутанныхъ и спорныхъ вопросовъ; притомъ человѣка, знакомаго съ произведеніями византійскихъ проповѣдниковъ, отъ которыхъ онъ заимствовалъ внѣшнюю форму своего «Слова». Видно, что и тѣ, для которыхъ проповѣдникъ предназначилъ свое «Слово», были тоже люди начитанные и способные оцѣнить разсужденіе Иларіоново; онъ и самъ говоритъ, что писалъ «не къ невѣдущимъ людямъ, но къ насытившимся сладости книжной». Содержаніе «Слова» заключается въ указаніи противуположности христіанства іудейству, и превосходства благодати Христовой, Новаго Завѣта, передъ закономъ, даннымъ черезъ Моисея. Указывая на преимущества христіанства, Иларіонъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, изъясняетъ, что принятіе христіанства было величайшимъ счастіемъ для Руси; потомъ сравниваетъ Русь языческую съ Русью христіанскою. «Мы уже не зовемся болѣе идолослужителями», говоритъ онъ, «но христіанами; мы болѣе уже не безнадежники, но уповаемъ въ жизнь вѣчную: не строимъ болѣе капищъ, а создаемъ церкви Христовы; не закалаемъ бѣсамъ другъ друга, но Христосъ закалается за насъ и дробится въ жертву Богу и Отцу». Послѣ этого сравненія, Иларіонъ заканчиваетъ свое «Слово» восторженною похвалою Владиміру Равноапостольному, просвѣтившему Русь крещеніемъ. Одною изъ побудительныхъ причинъ къ написанію «Слова о благодати» было, конечно, желаніе противодѣйствовать распространенію на Руси іудейства, которое и въ это время, и въ послѣдствіи, какъ мы далѣе увидимъ, много разъ порывалось къ намъ проникнуть и у насъ водвориться.

Свои доводы противъ іудейства Иларіонъ заимствуетъ большею частью изъ Толковой Палеи, особаго вида полемическихъ богословскихъ сочиненій, рано перенесеннаго съ почвы греческой на русскую. Толковая Палея состояла изъ подбора статей направленныхъ противъ іудейства, и такого изложенія ветхозавѣтной исторіи, въ которомъ пропускались цѣлые отдѣлы, не поддающіеся символизаціи, и особенное вниманіе обращаемо было только на то, что можно было поставить въ тѣсную символическую связь съ исторіею Новаго Завѣта. Начинаясь шестидневомъ (т. е. разсказомъ ошести дняхъ сотворенія міра), Палея оканчивалась началомъ царствованія Соломонова и завершалась изреченіями ветхозавѣтныхъ пророковъ и даже языческихъ философовъ о Христѣ.

Третій писатель нашъ, также принадлежащій XI столѣтію, былъ игуменъ Кіево-печерскаго монастыря — Ѳеодосій. Онъ избранъ былъ въ игумены въ 1062 году, за тридцать лѣтъ передъ тѣмъ поступилъ въ этотъ-же монастырь, когда онъ еще только основывался, и первые отшельники только еще начинали собираться около преподобнаго Антонія. поселившагося въ пещерѣ, выкопанной Иларіонъ на берегу Днѣпра, на высокой горѣ, поросшей лѣсомъ. Сюда любилъ уединяться Иларіонъ, когда еще былъ священникомъ въ Берестовѣ, селѣ князя Ярослава I; здѣсь поселился Антоній, послѣ долгаго пребыванія въ монастыряхъ греческихъ, на Аѳонской горѣ; сюда-же, вмѣстѣ съ небольшою, но избранною братіею, привлеченный слухамй о святости жизни Антонія, явился и Ѳеодосій. И мало-по-малу образовался и явился здѣсь славный впослѣдствіи Кіево-печерскій монастырь, которому суждено было сдѣлаться однимъ изъ важнѣйшихъ разсадниковъ просвѣщенія и литературы въ древней Руси. Въ числѣ иноковъ и настоятелей Кіево-печерскаго монастыря, видимъ мы замѣчательнѣйшихъ дѣятелей древней Руси; въ стѣнахъ его видимъ кипучую, неутомимую дѣятельность просвѣщеннѣйшихъ людей того времени. Здѣсь воспитываются лучшіе проповѣдники наши; здѣсь составляются житія святыхъ, ведутся лѣтописи; отсюда, черезъ просвѣщенныхъ пастырей и епископовъ, проливается свѣтъ грамотности во всѣ концы тогдашняго русскаго міра; отсюда-же выходятъ и ревностнѣйшіе проповѣдники слова Божія, безстрашно стремящіеся въ лѣса и пустыни распространять вѣру Христову между язычниками.

Мы почти ничего не знаемъ о жизни двухъ вышепомянутыхъ первыхъ писателей нашихъ; что-же касается третьяго, Ѳеодосія, — отъ котораго дошло до насъ «посланіе къ великому князю Изяславу о латинской вѣрѣ», десять краткихъ поученій къ инокамъ кіево-печерскимъ и одно обширное поученіе къ народу, — то подробности его жизни, поразившія современниковъ, были съ величайшимъ тщаніемъ собраны иноками кіево-печерскими и записаны другимъ замѣчательнѣйшимъ писателемъ конца XI и начала XII вѣка — Несторомъ. Несторъ оставилъ намъ «житіе Ѳеодосія», и мы, далѣе, приведемъ важнѣйшіе отрывки изъ этого, въ высшей степени любопытнаго памятника; потому-то и не будемъ мы здѣсь вдаваться въ подробности біографіи Ѳеодосія, а только укажемъ на важнѣйшія черты его характера, насколько онъ выражается въ его сочиненіяхъ и проявляется въ частностяхъ его жизни. Оеодосій является намъ однимъ изъ самыхъ крупныхъ и наиболѣе опредѣленныхъ типовъ въ древнѣйшемъ періодѣ нашей литературы. Въ Ѳеодосіи видимъ мы богатую энергическую и могучую русскую натуру, на которую успѣло сильно повліять христіанство. Съ самаго дѣтства, онъ уже создаетъ себѣ высокое понятіе о назначеніи человѣка-христіанина, и всю жизнь свою стремится къ тому, чтобы не только осуществить это назначеніе въ себѣ самомъ, но и другихъ увлечь примѣромъ на тотъ же путь нравственнаго совершенствованія. Эта послѣдняя черта — желаніе дѣйствовать примѣромъ и не ограничиваться только поученіями, но постоянно примѣнять къ жизни все въ нихъ высказываемое, — выказываетъ намъ Ѳеодосія съ особенно привлекательной стороны. «Любовь къ Богу можетъ быть выражена только дѣлами, а не словами», говоритъ Ѳеодосій въ своемъ словѣ «о терпѣніи и любви», и постоянно, въ теченіи всей своей жизни, старается проводить ту-же самую мысль на практикѣ. Самъ постоянно занятый, онъ требовалъ, чтобы и братія работала неутомимо; заботился о томъ, чтобы всѣ, подобно ему, не придавали никакого значенія мірскимъ благамъ, а все-бы приносили на жертву ближнему своему. «Мы должны отъ трудовъ своихъ кормить убогихъ и странниковъ», говоритъ Ѳеодосій въ словѣ «о терпѣніи и милостыни», «а не пребывать въ праздности, переходя изъ кельи въ келью». И по его слову, монастырь Кіево-печерскій неустанно заботился о нуждающихся не толь-ко въ пищѣ матеріальной: братія, по удачному выраженію одного нашего ученаго, «готовила имъ пищу и другого рода: изъ монастыря выходили и расходились по лицу земли русской книги». Кто былъ поученѣе, тотъ или списывалъ, или даже переводилъ ихъ; другіе сшивали листы и переплетали. Всѣ трудились — и Ѳеодосій болѣе всѣхъ, не зная покоя ни днемъ, ни ночью: часто случалось, что онъ, въ ночное время, когда вся братія заснетъ, тайкомъ выходилъ изъ монастыря, уходилъ въ Кіевъ, и тамъ половину ночи проводилъ у городскихъ воротъ въ горячихъ спорахъ съ іудеями, стараясь убѣдить ихъ въ превосходствѣ православія надъ іудействомъ. Борьбу съ іудействомъ и католичествомъ, и притомъ борьбу ожесточенную, непримиримую, Ѳеодосій считалъ одною изъ первѣйшихъ обязанностей своихъ, — тѣмъ болѣе, что, подобно многимъ своимъ современникамъ, имѣлъ не совсѣмъ вѣрное понятіе о католическомъ вѣроисповѣданіи, какъ это видно изъ его посланія къ князю Изяславу, въ которомъ онъ старается разъяснить князю важнѣйшія отличія католицизма отъ православія. Но ревность на пользу распространенія православія не ослѣпляетъ его, не заставляетъ его забывать о той дѣятельной христіанской любви, которую онъ старался внушить братіи по отношенію къ ближнимъ: въ бѣдѣ, въ нуждѣ Ѳеодосій повелѣваетъ помогать и католикамъ наравнѣ съ православными, хоть и воспрещаетъ православнымъ ѣсть съ ними изъ одного блюда.

Строгій и взыскательный къ себѣ самому, Ѳеодосій не оказывалъ снисхожденія никому, и не терпѣлъ никакой неправды: такъ, напримѣръ, въ то время, когда любимецъ его, благочестивый Изяславъ, князь кіевскій, былъ свергнутъ съ великокняжескаго престола братомъ своимъ Святославомъ. — Ѳеодосій открыто укорялъ Святослава въ беззаконіи, и даже не хотѣлъ поминать его въ церкви за службой и продолжалъ поминать, по прежнему, Изяслава. Ни гнѣвъ Святослава, ни угрозы — ни что не могло заставить Ѳеодосія отступиться отъ своего взгляда, и онъ остался вѣренъ ему до конца.

Такая дѣятельность и твердость Ѳеодосія должны были повліять чрезвычайно сильно на окружавшую его братію и народъ, и по тому самому личность Ѳеодосія, какъ наиболѣе крупная въ ряду нашихъ проповѣдниковъ XI вѣка, особенно живо и вѣрно сохранилась въ народной памяти. Народъ и братія должны были несомнѣнно понимать его простую проповѣдь, въ которой онъ обращалъ свой проницательный, практическій взглядъ на самыя существенныя стороны современной русской жизни, заботясь объ искорененіи важнѣйшихъ недостатковъ и объ утвержденіи во всѣхъ правильнаго пониманія обязанностей христіанина. Тѣ сильные, энергически начертанные образцы, въ которые облекалъ онъ свою рѣчь, не могли не быть доступны и вразумительны большинству его слушателей. Такъ, напримѣръ, въ одномъ изъ поученій своихъ, Ѳеодосій особенно горячо возстаетъ противъ пьянства, сильно распространеннаго въ народѣ, сравниваетъ пьянаго съ бѣсноватымъ, и говоритъ: «бѣсноватый страдаетъ по неволѣ и можетъ удостоиться жизни вѣчной, а пьяный страдаетъ по собственной волѣ и будетъ преданъ на вѣчную муку; къ бѣсноватому прійдетъ іерей, сотворитъ надъ нимъ молитву и прогонитъ бѣса, а надъ пьянымъ хотя-бы сошлись іереи всей земли и сотворили молитву, — то все-же не прогнали-бы отъ него бѣса самовольнаго пьянства»…. «Помните», прибавляетъ Ѳеодосій въ другомъ поученіи своемъ, «что бѣсы радуются нашему пьянству, и, радуясь, приносятъ дьяволу жертву пьянственную отъ пьяницъ; дьяволъ-же говоритъ: „меня никогда не радуютъ столько жертвы язычниковъ, сколько веселитъ и радуетъ меня пьянство христіанъ, ибо пьяницы всегда способны дѣлать все, чего я захочу“…. „всѣ пьяные — мнѣ принадлежатъ, а трезвые — Богу“…. И посылаетъ дьяволъ бѣсовъ, говоритъ: „идите, поучайте христіанъ пьянству и повиновенію моей волѣ“.

Въ другомъ поученіи, укоряя братію въ нерадѣніи къ слову Божію и къ исполненію обязанностей, Ѳеодосій весьма удачно сравниваетъ иноковъ съ воинами и говоритъ: „когда надъ спящею ратью затрубитъ труба воинская, никто изъ воиновъ не станетъ спать: а Христову-то воину прилично-ли лѣниться? Вѣдь воины-то изъ пустой и преходящей славы позабываютъ и женъ, и дѣтей, и имѣніе. Что говорю я — имѣніе: они даже и голову свою ни во что не ставятъ, лишь бы имъ не посрамиться. А между тѣмъ они сами смертны, и слава ихъ кончается съ жизнью. Съ нами-же не то будетъ: если стерпимъ, борясь съ нашими супостатами, и одолѣемъ, то удостоимся вѣчной славы и несказанной чести“.

Вслѣдъ за Ѳеодосіемъ Печерскимъ, нельзя не упомянуть, въ числѣ нашихъ проповѣдниковъ, и Никифора, который былъ по происхожденію грекъ, получилъ воспитаніе въ Византіи и поставленъ былъ митрополитомъ кіевскимъ въ началѣ XII в. (отъ 1104—1121), и еще Кирилла, епископа Туровскаго, жившаго въ концѣ XII вѣка (онъ умеръ около 1182 г.). Несмотря на то, что грамотность успѣла сдѣлать большіе успѣхи въ теченіе XI столѣтія, мы все-же видимъ, что въ началѣ XII вѣка проповѣдь русская не измѣняетъ своего характера, и слѣдуетъ тому-же самому направленію, которымъ она шла и въ XI вѣкѣ: — измѣняется только внѣшняя форма ея.

Отъ митрополита Никифора дошли до насъ два посланія; оба писаны имъ для знаменитаго современника — Владиміра Мономаха. Одно изъ этихъ посланій было отвѣтомъ на запросъ князя: „почему отвергнуты были латины отъ святой, соборной и православной церкви?“ Митрополитъ, въ своемъ посланіи, весьма точно исчисляетъ тѣ 20 пунктовъ, на основаніи которыхъ произошло разъединеніе Западной и Восточной Церкви.

Гораздо болѣе любопытно для насъ другое посланіе митрополита Никифора къ Мономаху — „о постѣ“, не только по тѣмъ отношеніямъ митрополита къ великому князю, какія высказываются въ этомъ памятникѣ, но и по внѣшней, чрезвычайно замысловатой формѣ изложенія мыслей. Посланіе, какъ видно, написано по поводу великаго поста, во время котораго, по замѣчанію Никифора, самый уставъ церковный повелѣваетъ и князьямъ говорить нѣчто полезное. На этомъ основаніи, онъ говоритъ вообще о пользѣ поста, и, обращаясь къ Мономаху, прибавляетъ, что такому князю, какъ Мономахъ, не нужно говорить въ похвалу поста, такъ-какъ онъ въ благочестіи воспитанъ и постомъ воздоенъ, и всѣ, видя его воздержаніе во время поста, могутъ только изумляться ему. „Что скажу я такому князю“, продолжаетъ проповѣдникъ, „который, большею частью, спитъ на сырой землѣ, избѣгаетъ дома своего, отвергаетъ свѣтлое платье, по лѣсамъ ходитъ въ одеждѣ сиротинской (рабской, простой), и только по нуждѣ, входя въ городъ, надѣваетъ на себя одежду властелинскую? Что говорить такому князю, который другимъ любитъ готовить обѣды обильные, а самъ служитъ гостямъ, работаетъ своими руками, и подаяніе котораго доходитъ даже до полатей, другіе насыщаются и упиваются, а князь сидитъ и смотритъ только, какъ другіе ѣдятъ и пьютъ, довольствуясь самъ малою пищею и водою: — такъ угождаетъ онъ своимъ подданнымъ, сидитъ и смотритъ, какъ рабы его упиваются. Руки его ко всѣмъ простерты, никогда не прячетъ онъ своихъ сокровищъ, никогда не считаетъ золота или серебра, но все раздаетъ, а между тѣмъ казна его никогда не бываетъ пуста?“

Начертавъ эту прекрасную характеристику Мономаха, Никифоръ находитъ, что съ такимъ княземъ о постѣ говорить нечего, и предпочитаетъ побесѣдовать съ нимъ „о самомъ источникѣ, изъ котораго проистекаетъ въ людяхъ всякое добро и всякое зло“. Послѣ этого, проповѣдникъ объясняетъ князю, что въ душѣ человѣческой есть три главныя стремленія: словесное (разумъ), яростное (чувство) и желанное (воля). У этихъ трехъ главныхъ силъ души человѣческой есть, по выраженію Никифора, и особые слуги, черезъ которыхъ онѣ дѣйствуютъ. „Какъ ты, князь, сидя на своемъ престолѣ, дѣйствуешь черезъ своихъ воеводъ и слугъ по всей твоей странѣ: такъ и душа дѣйствуетъ по всему тѣлу черезъ пять слугъ своихъ, т. е. черезъ пять чувствъ“. Слѣдуетъ перечисленіе пяти чувствъ, и, между ними, Никифоръ особенное вниманіе обращаетъ на с_л_у_х_ъ и з_р_ѣ_н_і_е, при чемъ и отдаетъ преимущество послѣднему, такъ-какъ оно насъ не можетъ обманывать, и черезъ с_л_у_х_ъ очень часто можетъ доходить до насъ многое невѣрное; на этомъ-то свойствѣ слуха Никифоръ и сосредоточиваетъ все свое вниманіе, желая, повидимому, внушить Мономаху, что онъ часто склоненъ бываетъ слушать ложные доносы. „Кажется мнѣ, князь мой“, говоритъ по этому поводу проповѣдникъ, „что, не будучи въ состояніи видѣть всего самъ, своими глазами, — ты слушаешь другихъ и въ отверстый слухъ твой входитъ стрѣла: такъ подумай объ этомъ, князь мой, изслѣдуй внимательнѣе, вспомни объ изгнанныхъ тобою, осужденныхъ, презрѣнныхъ, вспомни обо всѣхъ, кто на кого сказалъ что-нибудь, кто кого оклеветалъ, самъ разсуди таковыхъ, всѣхъ помяни и отпусти, да и тебѣ отпустится, отдай, да и тебѣ отдастся“. Въ заключеніе своего слова, Никифоръ прибавляетъ, какъ-бы въ утѣшеніе князю: „не опечалься, князь, словомъ моимъ, не подумай, что кто-нибудь пришелъ ко мнѣ съ жалобой, и потому я написалъ это тебѣ. Нѣтъ! такъ, просто пишу я тебѣ для напоминанія, такъ-какъ въ немъ нуждаются владыки земные; многимъ пользуются они, но за то и многимъ искушеніямъ подвержены“.

Запутанное и вычурное построеніе этого поученія, весьма замѣчательнаго по содержанію, тѣ сравненія, къ которымъ прибѣгаетъ авторъ для поясненія своей мысли, и отдаленная, искуственная связь, какую видимъ мы между началомъ „слова“ и послѣднимъ выводомъ изъ него, — все это указываетъ намъ въ проповѣдникѣ человѣка, который старался подражать современнымъ образцамъ византійскаго духовнаго краснорѣчія, страдавшаго полнѣйшимъ отсутствіемъ простоты въ развитіи мысли и большою искуственностью въ изложеніи. Эта искуственность особенно поражаетъ насъ при сравненіи проповѣди Никифора съ простымъ поученіемъ Л. Жидяты и съ энергическими, сжатыми, ясными проповѣдями Ѳеодосія.

Замѣтно, однако-же, что, по мѣрѣ того, какъ духовенство болѣе знакомилось съ образцами византійскаго духовнаго краснорѣчія, въ немъ еще болѣе пробуждалась страсть къ подражанію этимъ образцамъ, совершенно несвойственнымъ той почвѣ, на которой древнимъ проповѣдникамъ нашимъ приходилось дѣйствовать. Это стремленіе къ подражанію византійскимъ проповѣдникамъ высказывается особенно ясно и рѣзко въ твореніяхъ К_и_р_и_л_л_а, епископа Т_у_р_о_в_с_к_а_г_о. Онъ былъ епископомъ Туровскимъ въ концѣ XII в., между 1171—1182 г. Отъ него дошло до насъ девять словъ къ народу, три слова къ монахамъ, молитвы и каноны. Проповѣди къ народу сказаны были въ теченіе воскресныхъ дней, начиная отъ Вербной недѣли и до Троицына дня. Современники Кирилла Туровскаго, пораженные разнообразіемъ и блескомъ его краснорѣчія, сравнивали его съ Златоустомъ и называли „вторымъ златословеснымъ учителемъ“. И, дѣйствительно, поученія Кирилла чрезвычайно богаты весьма замѣчательными, поэтическими образами и уподобленіями; но за то онъ такъ часто придаетъ самымъ яснымъ событіямъ смыслъ иносказательный, символическій, такъ часто заставляетъ своихъ слушателей видѣть значеніе пророческое, преобразовательное въ самыхъ подробностяхъ, заимствованныхъ имъ изъ Св. Писанія, — что даже и наиболѣе образованные изъ тѣхъ слушателей, къ которымъ Кириллъ Туровскій обращался въ проповѣдяхъ своихъ, должны были, вѣроятно, многое въ нихъ не понимать. Съ пріемомъ изложенія въ проповѣдяхъ Кирилла Туровскаго насъ могутъ ознакомить слѣдующіе отрывки:

„Сегодня“ — такъ говоритъ проповѣдникъ въ своемъ словѣ на Вербное Воскресенье — „Христосъ отъ Виѳаніи входитъ въ Іерусалимъ, в_о_з_с_ѣ_в_ъ н_а ж_р_е_б_я о_с_л_я, да совершится пророчество Захаріино. Уразумѣвая пророчество это, станемъ веселиться;……. жребя — вѣровавшіе язычники, которыхъ посланные Христомъ Апостолы отрѣшили отъ лести дьявольской… Апостолы на жребя ризы возложили, на которыя сѣлъ Христосъ. Здѣсь видимъ обнаруженіе преславной тайны: ризы — это христіанскія добродѣтели Апостоловъ, которые своимъ ученіемъ устроили благовѣрныхъ людей въ престолъ Божій и вмѣстилище Св. Духу. Нынѣ народы постилаютъ Господу, по пути, одни — ризы свои, а другіе — вѣтви древесныя; добрый, правый путь міродержателямъ и всѣмъ вельможамъ Христосъ показалъ: постлавши этотъ путь милостынею и незлобіемъ, безъ труда входятъ они въ царство небесное; ломающіе-же вѣтви древесныя суть простые люди и грѣшники, которые сокрушеннымъ сердцемъ и умиленіемъ душевнымъ, постомъ и молитвами свой путь равняютъ и къ Богу приходятъ“.

Часто случается, что точно такое-же символическое значеніе пламенная фантазія Кириллова придаетъ и самымъ обыкновеннымъ явленіямъ природы, пользуясь ими, какъ средствомъ для внесенія въ проповѣдь свою образовъ и примѣровъ, которые, по его мнѣнію, должны были служить слушателямъ къ ближайшему истолкованію глубокаго смысла различныхъ событій Св. Писанія, по поводу воспоминанія которыхъ онъ говорилъ свои проповѣди. Такъ, напримѣръ, въ словѣ на Ѳомино Воскресенье онъ говоритъ:

„Нынѣ весна красуется, оживляя земную природу; вѣтры, тихо вѣя, подаютъ плодамъ обиліе, и земля, сѣмена питая, зеленую траву рождаетъ. Весна есть красная вѣра Христова, которая крещеніемъ возрождаетъ человѣческую природу; вѣтры — помыслы грѣхотвореній, которые, претворившись покаяніемъ въ добродѣтель, приносятъ душеполезные плоды; земля-же нашей природы, принявъ на себя Слово Божіе, какъ сѣмя, и боля постоянно страхомъ Божіимъ, рождаетъ духъ спасенія. Нынѣ новорожденные агнцы и юнцы скачутъ быстро, и весело возвращаются къ матерямъ своимъ, а пастухи на свирѣляхъ съ веселіемъ хвалятъ Христа: агнцы — это кроткіе люди изъ язычниковъ, а юнцы — кумирослужители невѣрныхъ странъ, которые, Христовымъ вочеловѣченьемъ и Апостольскимъ ученьемъ, и чудесами, къ св. Церкви возвратившись, сосутъ млеко ученія: а учители Христова стада, о всѣхъ моляся, Христа Бога славятъ, собравшаго всѣхъ волковъ и агнцевъ въ одно стадо. Нынѣ древа лѣторосли испускаютъ, а цвѣты — благоуханіе, и вотъ, уже въ садахъ слышится сладкій запахъ, и дѣлатели, съ надеждою трудяся, плододавца Христа призываютъ: прежде были мы, какъ древа дубравныя, неимѣющія плодовъ; а нынѣ Христова вѣра привилась къ нашему невѣрію, и, держась корня Іессеева, испуская добродѣтели, какъ цвѣты. ожидаемъ райскаго паки-бытія о Христѣ, и святители, трудясь о церкви, ожидаютъ отъ Христа награды. Нынѣ оратаи слова, словесныхъ воловъ къ духовному ярму приводя, и крестное рало въ мысленныхъ браздахъ погружая, и проводя бразду покаянія, всыпая въ нее сѣмя духовное, веселятся надеждами будущихъ благъ“.

Многія изъ словъ Кирилла Туровскаго напоминаютъ намъ церковныя пѣсни и стихиры, которыя и доселѣ еще поются и читаются въ нашей Церкви. Самъ проповѣдникъ, окончивъ свою проповѣдь на Вербное Воскресенье, восклицаетъ: „сокративши слово, пѣснями, какъ цвѣтами, Святую Церковь увѣнчаемъ и украсимъ праздникъ, и вознесемъ славословіе Богу, и возвеличимъ Христа, Спасителя нашего“. Одна изъ проповѣдей Кирилла Туровскаго — ,,Слово на Вознесеніе» — представляетъ собою почти дословное повтореніе и распространеніе церковныхъ пѣснопѣній, сопровождающихъ празднованье этого дня. По справедливому замѣчанію одного русскаго ученаго, такія слова, вмѣстѣ съ самыми пѣснопѣніями церкви, не могли не дѣйствовать на воображеніе воспріимчивыхъ людей изъ народа: подъ вліяніемъ ихъ, развивался совершенно новый родъ народной поэзіи, — такъ называемые, д_у_х_о_в_н_ы_е с_т_и_х_и. Особенное вліяніе на образованіе ихъ должны были имѣть такія слова, предметъ которыхъ. выходя за точные предѣлы Св. Писанія, да-валъ большой просторъ религіозной фантазіи проповѣдника. А такія отступленія отъ разсказа Св. Писанія мы встрѣчаемъ у Кирилла Туровскаго нерѣдко и воображеніе его помогаетъ ему иногда въ дополненіи разсказа евангельскаго цѣлыми разговорами. которые ведутъ между собою выводимыя имъ въ проповѣди лица. Одно изъ его ,,словъ", именно «Слово о душѣ и тѣлѣ человѣческомъ», изложено въ видѣ п_р_и_т_ч_и о х_р_о_м_ц_ѣ и с_л_ѣ_п_ц_ѣ.

Вообще говоря, если мы сравнимъ всѣ извѣстныя намъ сочиненія Кирилла Туровскаго не только съ современною ему русскою литературою поученій и проповѣдей, но и съ духовною литературою двухъ послѣдующихъ вѣковъ, мы должны будемъ признать, что Кириллъ представляетъ собою замѣчательный образецъ вліянія, оказаннаго литературою византійскою на развитіе нашей литературы и образованности.

III.

правитьИзборники. — Монастырская литература. — Житія святыхъ и лѣтопись. — Несторъ.

правитьКакъ извѣстно, обычнымъ слѣдствіемъ распространенія христіанства и грамотности, у всѣхъ народовъ историческихъ, бывало то, что народъ начиналъ яснѣе сознавать свою жизнь. и, подъ вліяніемъ тѣхъ, которымъ удалось внести въ эту жизнь новыя духовныя начала, въ немъ возбуждалась потребность отмѣчать и записывать всѣ явленія жизни, которыя дѣйствительно были почему-нибудь замѣчательны или казались замѣчательными, сообразно понятіямъ современниковъ. То-же самое видимъ мы и въ древней Руси. Византія просвѣщаетъ насъ христіанствомъ и полагаетъ первыя основы нашей грамотности на общедоступномъ народномъ языкѣ; она-же даетъ намъ не только азбуку и книги богослужебныя: она вноситъ къ намъ и большой запасъ сочиненій, пересажденныхъ съ византійской почвы литературной на древне-болгарскую, и, такимъ образомъ, вмѣстѣ съ образцами своего искусства, даритъ насъ образцами литературы. Въ числѣ того литературнаго запаса, который перенесенъ былъ къ намъ на Русь съ византійско-болгарской почвы, мы видимъ, прежде всего, П_с_а_л_т_и_р_ь, Е_в_а_н_г_е_л_і_е и А_п_о_с_т_о_л_ъ (дѣянія апостольскія и посланія), и притомъ не только какъ книги богослужебныя, но какъ любимое и общераспространенное чтеніе. Особенно распространены были Псалтыри, Евангелія и Апостолы съ т_о_л_к_о_в_а_н_і_я_м_и. Толкованія на пророковъ. переведенныя въ Болгаріи, списаны были въ Россіи уже въ первой половинѣ XI вѣка. Рядомъ съ св. Писаніемъ, въ первыя же времена распространенія христіанства на Руси, являются и нѣкоторыя писанія Отцевъ и Учителей Церкви: св. Кирилла Іерусалимскаго, Василія Великаго, Григорія Богослова, Ѳеодора Студита, Ефрема Сирина, Іоанна Дамаскина. Дороговизна и рѣдкость книгъ вынуждала къ тому. что далеко не всѣ могли пользоваться болѣе или менѣе полными собраніями сочиненій Отцевъ Церкви и довольствовались отрывками изъ нихъ, выписками. Отсюда — цѣлая масса занесенныхъ и постоянно подновляемыхъ и пополняемыхъ у насъ на Руси и_з_б_о_р_н_и_к_о_в_ъ отеческихъ сочиненій, подъ различными названіями: З_л_а_т_о_с_т_р_у_е_в_ъ, И_з_м_а_р_а_г_д_о_в_ъ, Т_о_р_ж_е_с_т_в_е_н_н_и_к_о_в_ъ, З_л_а_т_ы_х_ъ ц_ѣ_п_е_й, З_л_а_т_ы_х_ъ м_а_т_и_ц_ъ и П_ч_е_л_ъ. Большая часть этихъ сборниковъ состоитъ изъ поученій, толкованій на различныя мѣста св. Писанія и выписокъ изъ сочиненій Отцевъ Церкви; но нѣкоторые имѣютъ «свой, рѣзко-опредѣленный типъ, не допускающій отождествленія или смѣшенія съ другимъ типомъ. Таковы: З_л_а_т_о_у_с_т_ъ, Т_о_р_ж_е_с_т_в_е_н_н_и_к_ъ, И_з_м_а_р_а_г_д_ъ. Въ составъ этихъ типическихъ сборниковъ входятъ любопытнѣйшіе литературные памятники древней Россіи, богатые многообразными данными для исторіи народнаго быта и обычаевъ, права, поэзіи, миѳологіи» 1). Во главѣ всѣхъ подобныхъ изборниковъ стоитъ знаменитый «И_з_б_о_р_н_и_к_ъ С_в_я_т_о_с_л_а_в_о_в_ъ», первоначально переведенный съ греческаго на болгарскій языкъ и затѣмъ передѣланный съ болгарскаго текста на русскій языкъ для кіевскаго князя Святослава въ 1073 г. Эта великолѣпная рукопись XI вѣка, писанная на пергаменѣ уставнымъ письмомъ, заключаетъ въ себѣ собраніе богословскихъ статей, служащихъ толкованіемъ на различныя мѣста св. Писанія, краткое изложеніе византійской лѣтописи и небольшія статьи содержанія философскаго (напр. о естествѣ, о собствѣ, о количествѣ и качествѣ и т. п.) и риторическаго (напр. статьи «о образѣхъ», т. е. о тропахъ и фигурахъ). Текстъ рукописи, въ которой переписчикъ не вездѣ съумѣлъ сгладить слѣды болгарскаго правописанія, украшенъ великолѣпными заставками, рамками, съ сидящими на нихъ павлинами, знаками зодіака и — что всего важнѣе — изображеніемъ князя Святослава съ семействомъ, драгоцѣннѣйшимъ памятникомъ нашей древней рукописной миніатюры 2).

1) Отчетъ объ Увар. прем. 1878. Статья Тихонравова о книгѣ Галахова. Стр. 39.

2) Памятникъ этотъ помѣщенъ нами во главѣ нашего сочиненія.

Кромѣ этихъ сборниковъ, также очень рано, при самомъ началѣ письменности, появляются на Руси и п_а_т_е_р_и_к_и (отечники — т. е. сборники житій св. Отцевъ) и сочиненія чисто историческаго содержанія — х_р_о_н_и_к_и и х_р_о_н_о_г_р_а_ф_ы византійскіе. Наши поученія, посланія и проповѣди, естественно, получаютъ свое начало отъ подобныхъ-же произведеній литературы византійской, и всѣ остальные роды древне-русской литературы могли исходить только изъ этого же самаго источника, только на этой почвѣ могли основываться, примѣняясь однако-же къ современнымъ русскимъ потребностямъ, понятіямъ и взглядамъ. Благочестивые предки наши, читая греческія лѣтописи и патерики, конечно, должны были изъ нихъ по-черпнуть первое побужденіе къ тому, чтобы создать нѣчто подобное и у насъ на Руси, гдѣ передъ ихъ глазами совершалась жизнь яркая, разнообразная, богатая подвигами мужества и благочестія, достойными изумленія.

Выше уже видѣли мы, что первыми писателями нашими явились лица духовныя; что они-же явились и первыми распространителями грамотности и просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ. Хотя мы увидимъ далѣе, что въ числѣ свѣтскихъ лицъ — князей, княгинь, дружинниковъ, окружавшихъ князя — являлись охотники собирать и читать книги, однако же преобладающимъ по грамотности, преимущественно грамотнымъ сословіемъ, въ теченіе всего древнѣйшаго періода нашей литературы является все-же духовенство и монашество. Монастыри и въ этотъ древнѣншій періодъ (XI, XII вѣк.), и въ гораздо болѣе поздній (XIV, ХV и XVI вѣк.) были у насъ главными разсадниками просвѣщенія и книжнаго ученія, и даже, въ, болѣе тѣсномъ смыслѣ слова, главными складами, изъ которыхъ распространялись по лицу земли русской переписываемыя монахами книги. Отдѣленные отъ мірской суеты и заботъ стѣнами монастырской ограды, огражденные ею-же и отъ внѣшнихъ опасностей, монахи болѣе, чѣмъ кто-либо другой, имѣли возможности и досуга для занятій письменностью и литературою. Здѣсь-то, въ стѣнахъ монастырей, суждено было одновременно зародиться и нашимъ русскимъ п_а_т_е_р_и_к_а_м_ъ, и нашимъ русскимъ л_ѣ_т_о_п_и_с_я_м_ъ, такъ-какъ монаху, изъ его спокойной и безмятежной среды. представлялось почти столько-же удобствъ къ наблюденію за внутренней жизнью монастыря. сколько и къ наблюденію хода внѣшнихъ событій, совершавшихся внѣ стѣнъ обители. «При тогдашнемъ положеніи духовныхъ, въ особенности монаховъ» — говоритъ нашъ русскій историкъ — «они имѣли возможность знать современныя событія во всей ихъ подробности и пріобрѣтать отъ вѣрныхъ людей свѣдѣнія о событіяхъ отдаленныхъ. Въ монастырь приходилъ князь, прежде всего, сообщить о замышляемомъ предпріятіи; духовныя лица отправлялись обыкновенно послами, слѣдовательно, имъ лучше другихъ былъ извѣстенъ ходъ переговоровъ; должно думать, что духовныя лица, какъ первые грамотѣи, были и первыми дьяками, первыми секретарями нашихъ древнихъ князей. Припомнимъ также, что въ затруднительныхъ обстоятельствахъ князья обыкновенно прибѣгали къ совѣтамъ духовенства; прибавимъ, наконецъ, что духовныя лица имѣли возможность знать также очень хорошо самыя подробности походовъ, ибо сопровождали войска, и, будучи сторонними наблюдателями и вмѣстѣ приближенными людьми къ князьямъ, могли сообщить о военныхъ дѣйствіяхъ болѣе вѣрныя свѣдѣнія, нежели сами ратные люди, находившіеся въ дѣлѣ».

Весьма понятно, что, при такомъ важномъ значеніи въ современномъ обществѣ духовныя лица, и преимущественно монахи, должны были уже очень рано начать записывать краткія, отрывочныя замѣтки о происходившихъ передъ ними событіяхъ историческихъ или свѣдѣнія о современныхъ имъ лицахъ, или, наконецъ, преданія и разсказы старыхъ людей объ отдаленномъ прошломъ русской земли. Предполагаютъ даже, что, первоначально, такія краткія, отрывочныя замѣтки записывались духовенствомъ на поляхъ «п_а_с_х_а_л_ь_н_ы_х_ъ т_а_б_л_и_ц_ъ», т. е. небольшихъ кускахъ пергамена, на которыхъ за нѣсколько лѣтъ впередъ бывали расчитаны и отмѣчены дни, въ которые праздникъ Пасхи долженъ былъ выпасть въ томъ или другомъ году. Такія пасхальныя таблицы, по обычаю того времени, разсылались въ извѣстные сроки по церквамъ и монастырямъ, и духовенству — въ этотъ періодъ большой дороговизны на всѣ письменныя принадлежности — должна была весьма естественно прійти въ голову мысль о пополненіи пробѣловъ пергамена пасхальныхъ таблицъ своими бѣглыми помѣтками. Эти помѣтки могли равно относиться и къ исторической жизни той или другой мѣстности, и къ внутренней жизни монастыря. Монахъ помѣщалъ въ этихъ пробѣлахъ, противъ извѣстнаго года, и свѣдѣнья о войнѣ князей съ и_н_о_п_л_е_м_е_н_н_и_к_а_м_и, и о страшномъ падежѣ на скотъ, и о бурѣ, опустошившей окрестности обители, и о кровавой «хвостатой звѣздѣ» (кометѣ), появлявшейся на горизонтѣ, и о подвигахъ благочестія, совершонныхъ во славу Божію однимъ изъ братіи, и о враждѣ, «посѣянной дьяволомъ» между князьями, и о чудесахъ мѣстной иконы. Съ такою-же точно простотою, противъ нѣкоторыхъ годовъ, тотъ-же монахъ выставлялъ слова: «была тишина» (т. е. ни войны, ни усобицъ не было), или даже еще короче и яснѣе: — «ничего не было» (въ смыслѣ: не случилось ничего замѣчательнаго).

Но эти первоначальныя и краткія историческія записи не дошли до насъ въ ихъ простѣйшемъ видѣ. По мѣрѣ того, какъ, съ одной стороны, запасъ ихъ сталъ увеличиваться, а съ другой — грамотность стала распространяться все болѣе и болѣе въ средѣ нашего духовенства и монашества, явились и такіе люди, которые уже не стали довольствоваться краткими замѣтками на пасхальныхъ таблицахъ, а захотѣли создать нѣчто болѣе цѣлое, болѣе полное, принявъ за образецъ хроники византійскія. И вотъ, изъ отрывочныхъ сказаній, замѣтокъ, записей, изъ свѣдѣній, почерпнутыхъ у византійскихъ хронистовъ или заимствованныхъ прямо изъ устъ очевидцевъ, мало-по-малу создались тѣ лѣтописные своды наши, которые почти одновременно зародились на разныхъ концахъ древней Руси, въ тѣхъ мѣстахъ ея, которыя были болѣе другихъ богаты историческою жизнью: въ Кіевѣ и Новѣгородѣ, въ Черниговѣ, въ Ростовѣ, на Волыни.

Преданіе называетъ инока Кіево-печерскаго монастыря, Н_е_с_т_о_р_а (жившаго въ ХІ вѣкѣ и въ началѣ XII), «древнѣйшимъ лѣтописцемъ русскимъ», однимъ изъ первыхъ составителей нашего лѣтописнаго свода, столь драгоцѣннаго для потомства, извѣстнаго подъ общимъ заглавіемъ: «Се повѣсти времянныхъ лѣтъ, откуду есть пошла Русская земля, кто въ Кіевѣ нача первѣе княжити и откудѵ Русская земля стала есть». Все, что извѣстно намъ о Несторѣ, ограничивается очень скудными свѣдѣніями о его пребываніи въ Кіево-печерской обители. Достовѣрно знаемъ только то, что 17-лѣтнимъ юношей пришелъ онъ, въ 1073 году, въ монастырь (слѣдовательно, родился около 1056—1057 г.), гдѣ и былъ постриженъ игуменомъ Стефаномъ, а потомъ поставленъ въ дьяконы. Знаемъ также, что въ 1091 году ему поручено было, вмѣстѣ съ двумя другими иноками, отыскать мощи св. Ѳеодосія Печерскаго, что и было имъ исполнено. Подробное изученіе «П_о_в_ѣ_с_т_и в_р_е_м_я_н_н_ы_х_ъ л_ѣ_т_ъ» привело однакоже новѣйшихъ ученыхъ нашихъ къ тому, несомнѣнному, выводу, что Несторъ не былъ ея авторомъ, точно такъ-же, какъ не былъ авторомъ ея и Сильвестръ-игуменъ, котораго имя попадается на многихъ древнѣйшихъ спискахъ этого памятника. «Но имя составителя и не важно…» замѣчаетъ одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей — «гораздо важнѣе то обстоятельство, что сводъ этотъ, дошедшій до пасъ въ спискѣ XIV вѣка, есть въ дѣйствительности памятникъ XII вѣка, и что, разбирая его по частямъ, мы встрѣчаемъ матерьялы еще болѣе древніе». Очевидно, что составитель свода много собралъ свѣдѣній отъ современниковъ-очевидцевъ, изъ которыхъ даже и называетъ двоихъ по именамъ: одинъ — Гюрята Роговичъ, новгородецъ, — вѣроятно, торговый человѣкъ, сообщившій ему свѣдѣнія о дальнемъ сѣверѣ Россіи, о Печорѣ, Югрѣ; другой — 90-лѣтній старецъ Янъ (умершій въ 1106 году), сынъ Вышаты, Ярославова воеводы, внукъ посадника новгородскаго, Остромира, впослѣдствіи бывшій и самъ воеводою и важнымъ лицомъ при князьяхъ, состоявшій въ близкихъ, дружественныхъ отношеніяхъ къ самому Ѳеодосію Печерскому.

Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что и въ средѣ самой братіи Кіево-печерскаго монастыря много было людей, отъ которыхъ такъ-же, какъ отъ Яна и Гюряты, дошли до лѣтописца свѣдѣнія о разныхъ концахъ Руси, о бытѣ племенъ, обитавшихъ близь предѣловъ ея, о распространеніи христіанства въ различныхъ областяхъ русскихъ и т. п. Намъ извѣстно, что между братіею кіево-печерскою, въ разное время, успѣли перебывать люди всѣхъ сословій и всѣхъ состояній; были русскіе и иноплеменники, были люди, много странствовавшіе и много видавшіе на своемъ вѣку. Тутъ видимъ и Варлаама — сына боярина, и Ефрема — княжаго конюшаго, и богатаго купца изъ Торопца — Исаакія Затворника, и Арефу — родомъ изъ дальняго Полоцка, и Ефрема (впослѣдствіи епископа переяславскаго) — грека родомъ, и Моѵсея — венгерца, долго жившаго въ плѣну у польскаго короля Болеслава, и Никона Сухого — находившагося долго въ плѣну у половцевъ и потому, вѣроятно, близко знакомаго съ ихъ нравами и обычаями, и, наконецъ. Іеремію Прозорливаго, который былъ очевидцемъ крещенія русской земли при Владимірѣ Равноапостольномъ.

Преданія объ этихъ братіяхъ не вымирали въ стѣнахъ Кіево-печерской обители, и очень рано послужили основою для отдѣльныхъ сказаній, которыми и пользовался составитель древнѣйшаго свода. Такъ, въ разсказѣ объ ослѣпленіи Василька Ростиславича, какой-то В_а_с_и_л_і_й разсказываетъ, какъ князь Давидъ Игоревичъ, державшій у себя въ плѣну Василька, посылалъ его съ порученіемъ къ этому князю; этотъ разсказъ составляетъ отдѣльное сказаніе, подобное сказанію о убіеніи Бориса и Глѣба, быть можетъ заимствованному изъ житія. Ясно, что у насъ рано начали записываться подробности событій, поразившія современниковъ, и черты жизни лицъ, прославившихся своею святостью. Такому же отдѣльному сказанію могло принадлежать и заглавіе, нынѣ приписываемое всему своду: ,,Се повѣсти времянныхъ лѣтъ" и проч. Эта первоначальная повѣсть, составленная изъ источниковъ иноземныхъ и изъ мѣстныхъ преданій, вѣроятно, доходила до начала княженія Олега въ Кіевѣ, и была писана безъ годовъ, что тоже можетъ служить признакомъ ея первоначальной отдѣльности. Другимъ источникомъ послужили для нея краткія погодныя записи происшествій, которыя непремѣнно должны были существовать, ибо иначе откуда-бы зналъ лѣтописецъ годы смерти князей, походовъ, небесныхъ явленій и т. п. Между этими записями есть и такія, достовѣрность которыхъ и теперь еще можетъ быть провѣрена, напр., упоминаніе о явленіи кометы въ 911 г. Такія записи велись по крайней мѣрѣ съ того времени, какъ Олегъ сѣлъ въ Кіевѣ, велись по годамъ княженій, и потомъ этотъ счетъ переложенъ былъ составителемъ свода на счетъ годовъ отъ сотворенія міра" 1).

1) «Русская Исторія» Бестужева-Рюмина, стр. 23—25.

Кромѣ этихъ источниковъ, составитель пользовался и многими другими. Къ числу такихъ источниковъ слѣдуетъ отнести, во-первыхъ, в_и_з_а_н_т_і_й_с_к_і_я х_р_о_н_и_к_и, изъ которыхъ онъ заимствуетъ свѣдѣнія о событіяхъ въ Византіи, современныхъ событіямъ на Руси; во-вторыхъ — отдѣльныя ж_и_т_і_я болгарскія и собственно-русскія; напр. житіе Кирилла и Меѳодія, древнія житія св. Ольги, св. Владиміра, св. Бориса и Глѣба, Наконецъ, онъ пользовался, при составленіи своей лѣтописи, и особаго рода Палеею — краткою, историческою, совершенно отличною отъ Толковой, о которой мы упоминали выше. Опа не составляла части Хронографа и была прямо переведена съ греческаго, а не съ болгарскаго. Кромѣ этого, замѣтно знакомство и съ нѣкоторыми другими произведеніями византійской литературы (напр., со ,,сказаніемъ о послѣднихъ временахъ". которое приписываютъ Меѳодію Патарскому), и въ особенности — обширная начитанность въ Св. Писаніи. Лѣтописецъ постоянно почерпаетъ оттуда подтвержденія своимъ выводамъ и заключеніямъ, и выписываетъ мѣста, на которыя опирается, какъ на основаніе своихъ воззрѣній и тѣхъ нравоученій, какія, онъ изъ событія извлекаетъ. Эта-же начитанность въ Св. Писаніи и то глубоко-религіозное настроеніе, которымъ отличается вся древне-русская образованность, налагаютъ особую печать и на произведеніе лѣтописца, который объясняетъ себѣ всѣ явленія историческія не иначе, какъ съ точки зрѣнія исключительно-религіозной и монашеской. Все дурное и злое, по мнѣнію лѣтописца, совершается по внушенію бѣсовъ и «с_о_б_л_а_з_н_е_н_і_ю» дьявола, точно такъ-же, какъ все доброе можетъ совершаться только при особой помощи свыше; всѣ бѣдствія, какъ-то: нашествіе иноплеменниковъ, голодъ, моръ и пр., насылаются на насъ «по гнѣву Божію». Многія, не совсѣмъ обыкновенныя, явленія природы, по его мнѣнію, слѣдуетъ принимать за «знаменья, посылаемыя намъ свыше» и рѣдко предвѣщающія что-либо хорошее. «Знаменья на небѣ», говоритъ онъ, «или въ звѣздахъ, или въ солнцѣ, иди въ птицахъ, или въ другомъ чемъ, — не къ добру бываютъ; такія знаменья предвѣщаютъ дурное: начало войны, либо голодъ, либо смерть». Признавая силу и значеніе, которое бѣсы могутъ имѣть въ жизни человѣка, лѣтописецъ вѣритъ и въ силу колдовства (волхвованія), и, въ доказательство того, что многое «отъ колдовства сбывается», приводитъ иногда на страницахъ своей лѣтописи тѣ сказанія и вымыслы, которыми часто наполнялись, въ то отдаленное время, не только наши лѣтописи, но и хроники Византіи, и хроники всей остальной Европы.